La course de 24 heures menée par Bitcoin pour survivre à une panne mondiale de l’Internet

Qu’il s’agisse d’une erreur humaine, d’un bug logiciel catastrophique, d’un virus informatique malveillant ou d’un conflit armé, que deviendrait Bitcoin si les principaux nœuds physiques d’échange d’Internet, reliant la planète, venaient à s’éteindre soudainement ?

Si Francfort, Londres, la Virginie, Singapour et Marseille étaient simultanément hors ligne, Bitcoin se retrouverait fragmenté en trois partitions.

Les échanges de données à travers l’Atlantique, la Méditerranée et les principales routes transpacifiques seraient paralysés, laissant les Amériques, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, ainsi que l’Asie et l’Océanie évoluer séparément jusqu’à rétablissement des connexions.

La production de blocs se poursuit dans chaque partition en fonction du hashrate restant accessible.

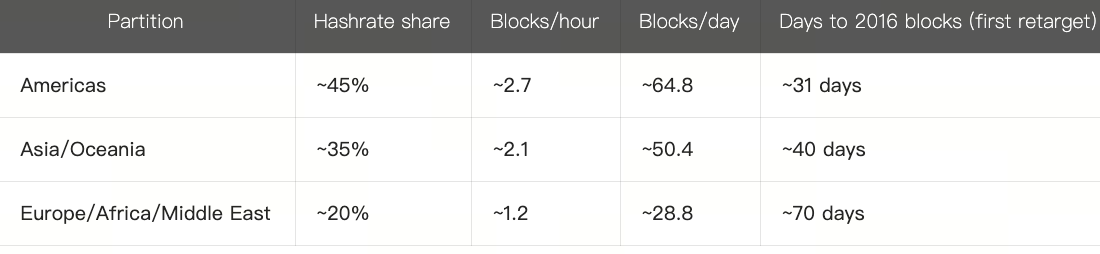

Avec une cible globale de 10 minutes, une région concentrant 45 % du hashrate générera environ 2,7 blocs par heure, 35 % environ 2,1 blocs, et 20 % près de 1,2 bloc. Les nœuds ne pouvant plus échanger d’en-têtes ni de transactions entre partitions, chaque région poursuit l’avancée de sa propre chaîne, sans connaissance des autres.

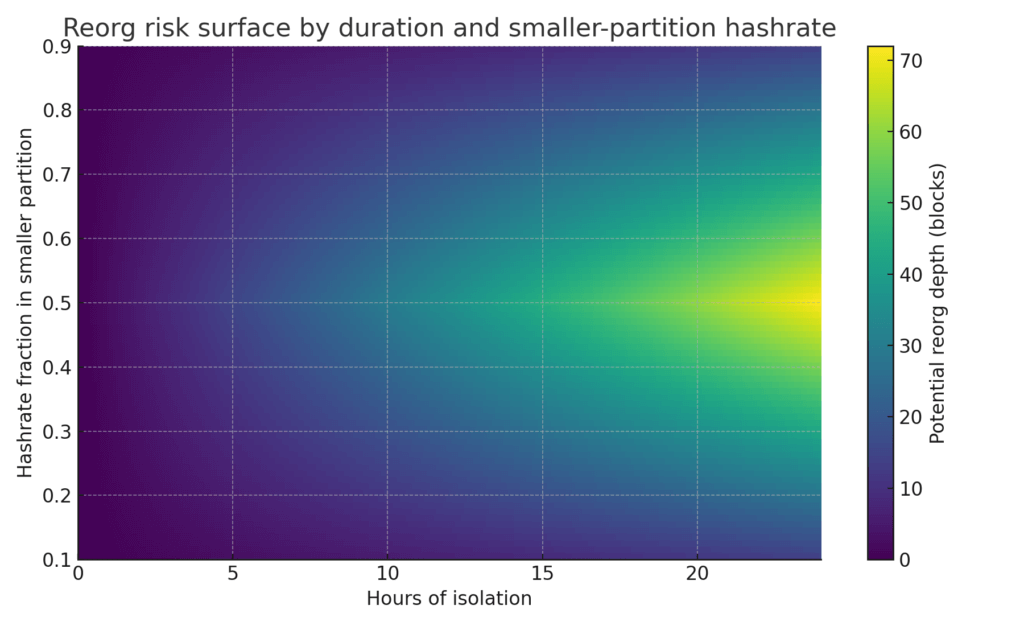

Il en résulte une profondeur de fork naturelle, qui augmente avec le temps et la répartition du hashrate.

La cadence partitionnée rend la divergence inévitable. Attribuons à chaque région une moyenne de hashrate : pour ce modèle, retenons 45 %, 35 % et 20 % respectivement pour les Amériques, l’Asie-Océanie, puis l’Europe-Afrique.

Le groupe des Amériques ajouterait environ six blocs toutes les deux heures, l’Asie-Océanie environ quatre à cinq blocs par heure, et l’Europe-Afrique quelque deux à trois blocs par heure.

Après une heure, les registres divergeraient déjà d’une dizaine de blocs.

Après douze heures, l’écart s’élargirait pour atteindre plus d’une centaine de blocs.

Après vingt-quatre heures, les chaînes différeraient de plusieurs centaines de blocs, dépassant largement la portée des réorganisations usuelles, forçant ainsi les services à considérer toute confirmation régionale comme purement provisoire.

La profondeur potentielle de réorganisation sur la partition perdante croît linéairement avec la durée d’isolement. Même une scission 50/50 de courte durée expose à un risque élevé.

Les mempools locaux se fragmentent aussitôt. Une transaction diffusée à New York ne parviendrait pas à Singapour, les destinataires hors de la partition d’origine restant dans l’ignorance tant que les routes ne sont pas rétablies.

Au sein de chaque partition, le marché des frais devient local. Les utilisateurs rivalisent pour un espace limité dans les blocs, en fonction du hashrate régional ; ainsi, les frais montent le plus là où le hashrate est faible et la demande soutenue.

Les plateformes d’échange, prestataires de paiement et portefeuilles de conservation suspendent généralement les retraits et règlements sur la blockchain dès lors que la finalité globale des confirmations disparaît, tandis que les contreparties sur Lightning sont confrontées à l’incertitude concernant les transactions d’engagement confirmées sur les partitions minoritaires.

Lorsque les connexions sont rétablies, les nœuds lancent une réconciliation automatique.

Chaque nœud compare les différentes chaînes et se réorganise sur celle qui possède le plus grand travail cumulé.

Les coûts concrets se répartissent en trois catégories :

- La profondeur des réorganisations qui invalident les blocs issus des partitions minoritaires.

- La rediffusion et la re-priorisation des transactions précédemment “confirmées” sur une branche perdante.

- Les contrôles opérationnels menés par les plateformes d’échange et dépositaires avant toute réouverture.

Après une coupure de 24 heures, des dizaines à des centaines de blocs issus de partitions minoritaires peuvent devenir orphelins à la reprise, et plusieurs heures supplémentaires sont nécessaires pour reconstruire les mempools, recalculer les soldes et réactiver les retraits.

Le retour à un fonctionnement économique normal prend souvent du retard par rapport à la convergence protocolaire, car infrastructures fiat, contrôles de conformité et gestion des canaux requièrent une intervention humaine.

La dynamique s’appréhende plus aisément en modélisant l’isolement comme une part du hashrate accessible, plutôt qu’en dénombrant les hubs déconnectés.

Avec 30 % du hashrate isolé, la partition minoritaire générerait environ 1,8 bloc par heure. Ainsi, un paiement avec six confirmations dans cette partition devient risqué après environ trois heures vingt, car ces six blocs peuvent être annulés si les 70 % restants du réseau construisent une chaîne plus longue.

En cas de scission presque 50/50, chaque partition accumule un niveau de travail comparable, produisant sur chaque côté un historique “confirmé” concurrent ; lors de la reconnexion, l’issue devient alors aléatoire.

Dans une scission 80/20, la partition majoritaire l’emporte quasi systématiquement : les blocs de la partition minoritaire, environ 29 après une journée, seraient orphelins lors de la fusion, annulant de nombreuses transactions confirmées dans cette zone.

Le risque de réorganisation dépend à la fois du temps et du hashrate de la partition la plus faible. La situation la plus critique survient lors d’une durée prolongée avec une répartition presque égale.

Des outils de résilience existent et influencent fortement l’impact réel.

Les liaisons satellites, relais radio à haute fréquence, réseaux tolérants aux délais, réseaux maillés et alternatives telles que les ponts Tor peuvent transporter des en-têtes ou un flux minimal de transactions à travers des routes endommagées.

Ces canaux sont étroits et à forte latence, mais même une propagation intermittente entre partitions réduit la profondeur du fork en permettant à une fraction des blocs et transactions de franchir la séparation.

La diversité du peering minier, l’infrastructure multi-hébergée des plateformes d’échange et la dispersion géographique des pools augmentent la probabilité qu’une partie du travail se propage mondialement via des canaux secondaires, limitant ainsi la profondeur et la durée des réorganisations au retour de l’infrastructure principale.

Les recommandations opérationnelles pour les acteurs de marché lors d'une coupure réseau sont claires :

- Suspendre tout règlement trans-partition, considérer toutes les confirmations comme provisoires, et renforcer l’estimation des frais face aux pics locaux.

- Les plateformes d’échange peuvent basculer sur des attestations de preuve de réserve sans retraits actifs, augmenter les seuils de confirmation pour couvrir le risque de partition minoritaire, et publier des politiques déterministes associant la durée d’isolement au nombre de confirmations requis.

- Les portefeuilles peuvent afficher des alertes explicites sur la finalité régionale, désactiver le rééquilibrage automatique des canaux et mettre en attente les paiements urgents pour rediffusion à la reprise.

- Les mineurs doivent maintenir une connectivité amont diversifiée et éviter toute intervention manuelle qui dérogerait à la sélection standard de la chaîne la plus longue pendant la réconciliation.

Le protocole reste viable par conception : une fois les nœuds reconnectés, ils convergent vers la chaîne cumulant le plus de travail.

L’expérience utilisateur en souffre lors de la scission, la finalité économique dépendant d’une propagation globale constante.

Le scénario du pire le plus probable lors d'une panne multi-hub de 24 heures est une interruption temporaire de l’utilisation transfrontalière, un choc brutal et inégal des frais, et des réorganisations majeures annulant les confirmations régionales.

Une fois les liaisons rétablies, le logiciel résout le registre de manière déterministe, et les services retrouvent leur pleine fonctionnalité après les vérifications opérationnelles.

La dernière étape consiste à rouvrir retraits et canaux, une fois que soldes et historiques sont cohérents sur la chaîne dominante.

C’est le cas récupérable. Mais que se passe-t-il si la fracture s’avère définitive ?

Que deviendrait Bitcoin en cas de Troisième Guerre mondiale ?

Si les hubs centraux mentionnés initialement ne revenaient jamais ?

Dans ce scénario dystopique, Bitcoin tel que nous le connaissons disparaît.

Des partitions géographiques permanentes émergent, fonctionnant comme des réseaux Bitcoin indépendants, partageant les mêmes règles mais sans communication entre elles.

Chaque partition continue à miner, ajuste sa difficulté à son propre rythme, développe sa propre économie, ses carnets d’ordres et son marché de frais. Aucun mécanisme ne permet de réconcilier les historiques sans rétablir la connectivité ou opérer un choix manuel d’une seule chaîne.

Voici à quoi ressemble cet état permanent :

Consensus et difficulté

- Avant que chaque partition n’atteigne son prochain réajustement de difficulté sur 2 016 blocs, les intervalles de blocs varient (plus longs ou plus courts) selon le hashrate accessible. Après réajustement, chaque partition retrouve localement un rythme d’environ 10 minutes.

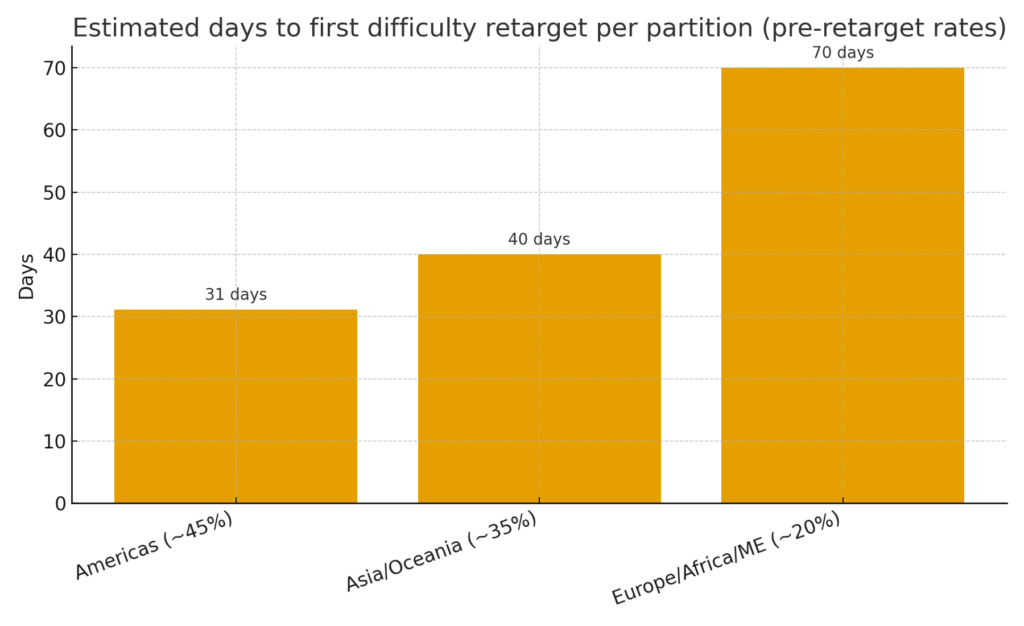

- Avec les proportions approximatives retenues, le temps estimé jusqu’au premier réajustement serait :

- Après ce premier réajustement, chaque partition produit des blocs en moyenne toutes les 10 minutes, puis poursuit halvings et ajustements indépendamment.

Privées de liaisons transocéaniques, les régions mettraient respectivement 31, 40 et 70 jours pour atteindre leur premier réajustement de difficulté.

Les dates de halving divergent, car chaque région atteint les seuils à des rythmes différents avant leur premier réajustement.

Offre et « qu’est-ce que BTC » : frais, mempools et paiements

Dans chaque partition, le plafond de 21 millions s’applique à chaque chaîne. À l’échelle mondiale, le nombre total de coins sur toutes les partitions dépasse 21 millions, chaque chaîne poursuivant l’émission de récompenses indépendamment. Économiquement, il en résulte trois actifs BTC incompatibles, partageant les adresses et les clés, mais disposant de sets UTXO différents.

Les clés contrôlent les coins sur chaque partition en parallèle. Si un utilisateur dépense le même UTXO dans deux régions, les deux transactions sont valides localement, produisant des coins issus de la scission avec un historique pré-scission commun mais des historiques post-scission divergents.

- Les mempools restent à jamais locaux. Les paiements inter-partitions ne se propagent pas. Toute tentative de paiement vers une autre partition échoue systématiquement.

- Les marchés de frais trouvent des équilibres locaux. La partition au hashrate le plus faible subit une capacité plus tendue durant la longue période pré-réajustement, puis se normalise après l’ajustement de difficulté.

- Les canaux Lightning reliant des utilisateurs de partitions différentes ne peuvent être routés. Les HTLC expirent, les pairs publient leurs engagements, et les fermetures ne sont confirmées que localement. Toute liquidité inter-partition se retrouve figée.

Sécurité, marchés et infrastructure

Le budget de sécurité de chaque partition dépend de son propre hashrate et de ses frais. Une région détenant 20 % du hashrate pré-scission présente un coût d’attaque absolu bien inférieur à celui du réseau mondial. Avec le temps, les mineurs peuvent migrer vers les partitions où le prix du coin est plus élevé et l’énergie moins chère, modifiant à nouveau le profil de sécurité.

En l’absence de passage pour les en-têtes entre partitions, un attaquant d’une partition ne peut réécrire l’historique d’une autre : toute attaque reste donc limitée à la région concernée.

- Les plateformes d’échange se régionalisent. Les tickers divergent. On obtient alors des prix BTC-A, BTC-E et BTC-X, chacun se nommant localement BTC.

- Les passerelles fiat, la conservation, les dérivés et les rails de règlement se spécialisent par chaîne régionale. Les fournisseurs d’indices et de données doivent choisir une chaîne par plateforme ou publier plusieurs composites.

- Les actifs bridgés et oracles dépendant de données mondiales se fragmentent ou bifurquent en versions régionales.

Les règles protocolaires restent inchangées, sauf si une partition coordonne une évolution. Toute mise à jour activée dans une partition ne s’applique pas ailleurs, ce qui entraîne une dérive progressive des ensembles de règles.

Les logiciels de pools, explorateurs et portefeuilles s’exécutent dans chaque partition. Les services multi-hébergés ne peuvent réconcilier les soldes inter-chaînes qu’avec une politique manuelle.

Les partitions pourraient-elles se réconcilier sans ces hubs ?

Si aucun canal de communication n’est rétabli, la convergence protocolaire est impossible. Le seul moyen de revenir à un registre unique est social et opérationnel : sélectionner, de manière coordonnée, la chaîne d’une partition comme référence, et abandonner ou rejouer les autres historiques.

Compte tenu de la divergence profonde après plusieurs semaines, une réorganisation automatique vers un historique unique n’est plus envisageable.

Synthèse opérationnelle

Il faudrait gérer une scission permanente comme un hard fork, avec un historique commun avant la séparation. Gérez vos clés pour dépenser vos coins issus de la scission en toute sécurité, évitez toute réutilisation accidentelle entre partitions en utilisant des sorties spécifiques à une partition, et tenez une comptabilité, une tarification et un contrôle des risques séparés par partition.

Mineurs, plateformes d’échange et dépositaires doivent choisir leur partition de référence, publier les identifiants uniques de chaîne et documenter les règles de dépôts et de retraits propres à chaque chaîne.

En résumé, si ces hubs centraux ne reviennent jamais et qu’aucune solution alternative ne comble le fossé, Bitcoin ne disparaît pas : il devient une multitude de Bitcoins autonomes, sans retour possible à l’unicité.

Avertissement :

- Cet article est repris de [cryptoslate]. Tous droits d’auteur réservés à l’auteur original [Liam ‘Akiba’ Wright]. Pour toute objection à cette republication, veuillez contacter l’équipe Gate Learn, qui interviendra rapidement.

- Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement.

- La traduction dans d’autres langues de cet article est réalisée par l’équipe Gate Learn. Sauf mention contraire, toute reproduction, distribution ou plagiat des articles traduits est prohibée.

Articles Connexes

Les 10 meilleures entreprises de minage de Bitcoin

Qu'est-ce que le minage BTC ?

Explication approfondie de Yala: Construction d'un agrégateur de rendement DeFi modulaire avec la stablecoin $YU comme moyen.

Spot Bitcoin ETFs : Une passerelle vers l'investissement dans les crypto-monnaies pour les entrepreneurs

Les meilleures plateformes de loterie en crypto-monnaie pour 2024