暗号資産が長期的な価値を創出できない理由

私が知る限り、多くのクリプト創業者はすでに三度目のピボットに取り組んでいます。

2021年にNFTプラットフォームを手がけていた同じ人たちが、2022年にはDeFi利回り事業へ、2023年から24年にはAIエージェントへと軸足を変え、現在は今期のトレンド(もしかすると予測市場かもしれません)に注力しています。

ピボット自体は間違いではありません。多くの点で、彼らはこの業界のルールに従って正しく立ち回っています。しかし問題は、そのルール自体が、長期的に持続するものを構築することを構造的に不可能にしていることです。

18カ月プロダクトサイクル

新しいナラティブが生まれる→資金流入→一斉にピボット→6~9カ月構築→ナラティブ消滅→再びピボット。

かつてこのサイクルは3~4年(ICO時代)でした。次は2年。今や運が良くて18カ月です。

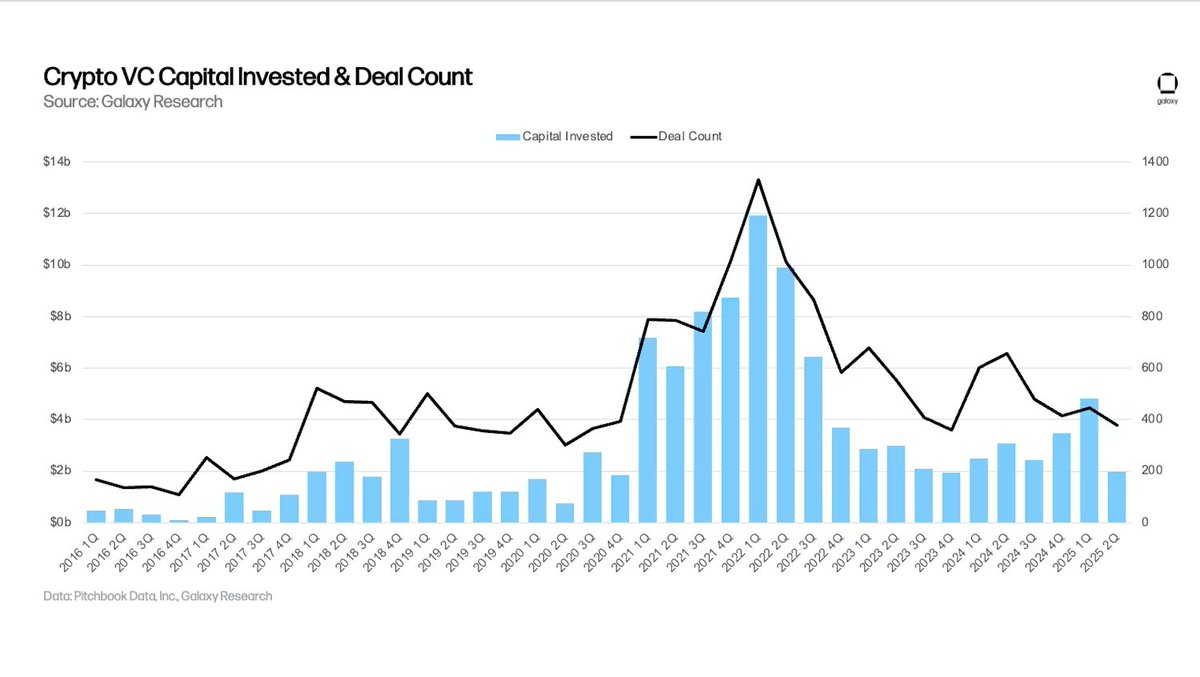

クリプト分野のベンチャー投資は、わずか1四半期(2025年第2四半期)で約60%減少し、創業者が次のトレンドで再度ピボットを強いられるまでに与えられる時間と資金はますます短縮されています。

18カ月という期間では、本質的な価値を持つものは作れません。本格的なインフラには最低3~5年が必要です。本当のプロダクトマーケットフィットを得るには、四半期単位でなく年単位での反復が不可欠です。

それでも、昨年のナラティブに未だ取り組んでいる場合、そのプロジェクトは事実上“死に体”です。投資家は連絡を絶ち、ユーザーは離れ、場合によっては現状のナラティブへのピボットを強要されます。チームメンバーも、この四半期の新たなトレンドで資金調達したプロジェクトの面接を受け始めます。

サンクコスト効果が生存戦略へ

従来のビジネスでは「サンクコスト効果に惑わされるな。うまくいかなければピボットせよ」とされます。

クリプトはこの教訓を逆手に取り、「サンクコスト最大化」を徹底しています。

今や、何かが本当にうまくいくか確認できるほど長く同じ事業に取り組む人はいません。最初の抵抗があればピボット。ユーザー成長が鈍化すればピボット。資金調達が困難になればピボット。

すべての創業者が次のような計算をします:

- 今のプロダクトを開発し続け、2~3年後に成功を目指す。運が良ければ追加資金調達もできるかもしれない。

- ホットなナラティブへピボットし、即座に資金調達し、ペーパーゲインを提示して、実際に機能しないと気付かれる前に退出する。

ほとんどの場合、選ばれるのは後者(B案)です。

ハルティング・プロブレム

実際に構想を完成させるクリプトプロジェクトはごくわずかです。

多くのプロジェクトは常に「あと一歩で完成」という状態。あと一つの機能でプロダクトマーケットフィットが得られる――そんな状況が続きます。

その状態から抜け出せない理由は、途中でナラティブが変化し、DeFiプロトコルを完成させてももはや価値がなくなり、業界全体がAIエージェントの話題に移行してしまうからです。

市場は「完成」を評価しません。完成品には課題が明確に表れます。未完成品には“無限の可能性”が残されているのです。

資本は「達成」より「注目」に集まる

実際に資金が集まるのは:新しいナラティブでプロダクトなしの場合―5,000万ドル調達

- ナラティブと稼働するプロダクトが確立されていても、500万ドルの調達すら苦戦

- 古いナラティブ+プロダクト+実ユーザーの場合は資金調達が不可能

VCが評価するのはプロダクトではなく「注目」です。そして注目は完成した過去のものより、新しいナラティブへと流れます。ほとんどのチームは「ナラティブ最大化」しか考えていません―資金調達できるストーリー作りに最適化し、実際に何を作っているかは二の次。完成させることは自らの選択肢を狭めること、完成させないことが可能性を保つ手段となっています。

チームリテンション

優秀なエンジニアには、最新ナラティブのプロジェクトから2倍の報酬で誘いが届きます。マーケティング責任者も、1億ドルを調達した新規プロジェクトに引き抜かれます。

あなたが6カ月前にホットなナラティブから軸足を外し、着手した事業を着実に進めていた場合、もはや人材獲得競争で勝つことはできません。

誰も安定した「退屈な」プロジェクトで働きたがりません。混沌とし資金が潤沢で、破綻するリスクもあるが10倍成長の可能性もあるプロジェクトに魅力を感じるのです。

ユーザーの注意持続時間

クリプトユーザーがプロダクトを使う理由は、新しいから、話題だから、エアドロップの可能性があるからです。

ナラティブが変化したその瞬間、彼らは離れます。製品がどれほど進化しても関係ありません。リクエストされた機能を追加しても関係ありません。

持続不可能なユーザーに対して、持続可能なプロダクトを作ることはできません。

何度もピボットを繰り返し、最初に何を構築したかったのかさえ忘れてしまった創業者を、私たちは誰もが知っています。

分散型ソーシャルネットワーク→NFTマーケットプレイス→DeFiアグリゲーター→ゲームインフラ→AIエージェント→予測市場。ピボットはもはや戦略ではなく、ビジネスモデルそのものとなりました。

インフラストラクチャ・パラドックス

クリプトで長く残るものの多くは、誰も注目していなかった時代に構築されたものです。

Bitcoinは注目もVCもトークンローンチもない時代に生まれました。EthereumもICOブーム前、誰もスマートコントラクトの将来像を知らなかったころに構築されました。

バブル期に誕生したプロジェクトは、そのバブルとともに消えます。サイクルの合間に生まれたものの方が、長期的に生き残る可能性が高いのです。

しかし、その合間には資金も注目もエグジット先もなく、誰も新たに構築しようとしません。

なぜこの状況は変わらないのか

トークンを用いたインセンティブ設計が、流動的なエグジットを可能にしています。創業者や投資家がプロダクトの成熟前に退出できる限り、この状況は続くでしょう。

情報伝播は構築より早い。完成した時には既に結果が知れ渡っています。クリプトの価値はスピードです。「ゆっくり作る」ことを求めるのは、クリプトの本質を否定することに他なりません。

3年かけて構築しても、他の誰かがそのアイデアをコピーして3カ月で(品質は悪くても)優れたマーケティングでリリースし、結果として勝利します。

では、これからどうするのか?

クリプト業界が長期的な構築に苦しむのは、その性質が構造的に長期思考を拒んでいるからです。

ピボットを拒否し、最初のビジョンを貫き、数年単位で構築する原則的な創業者でいることもできます。しかし、そうすれば多くの場合、資金も尽き、忘れ去られ、v1をリリースするまでに3度ピボットした誰かに先を越されるでしょう。

市場は「完成」を評価しません。新しいチャレンジを繰り返すことに報酬を与えるのです。もしかすると、クリプトの本質的イノベーションは技術そのものではなく、「最小限の完成」から「最大限の価値」を引き出すことかもしれません。つまり、「プロダクト」こそがピボットそのものなのです。

免責事項:

- 本記事は[therosieum]からの転載です。著作権はすべて原著者[therosieum]に帰属します。転載にご異議がある場合は、Gate Learnチームまでご連絡ください。迅速に対応いたします。

- 免責事項:本記事に記載された見解や意見は著者個人のものであり、いかなる投資助言も意図するものではありません。

- 本記事の他言語翻訳はGate Learnチームが担当しています。特別な記載がない限り、翻訳記事の無断転載・配布・盗用は固く禁じられています。

関連記事

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

Cotiとは? COTIについて知っておくべきことすべて